|

|

| 寶蓮寺の歴史 |

寶蓮寺のこれまでの歴史 寶蓮寺のこれまでの歴史 |

800年代

この当時現在の場所に寶蓮寺が誕生(臨済宗)。

1469年

寶蓮寺はこれ以前は臨済宗の禅室だったが、文明(1469〜1487)のころ蓮如上人の

弟子であった天然師が豊後の国(現大分県專想寺)で浄土真宗の教えを広められて

いるのを聞きつけ、当時の住職であった龍玄師が大分におもむき天然師の話を聞いて

浄土真宗の教えこそ真実であるとし、宗を改め浄土真宗となる。

1774年

台風にて本堂・庫裏が転倒し、10年が経過した1784年に本堂を建立

(昨年までの本堂)。1782年より8年間は「天明の大飢饉」が続く。

1882年

大石の赤間勝蔵氏と協議の上鐘楼を新築し、4年後の1886年に本堂を修復。

1899年

この年の3月、蓮如上人四百回遠忌法要がとり行われる。

1964年〜1978年

本堂瓦修復と鐘楼の改築(花田茂四郎・赤間克枝門・畑中竜樹氏の寄進による)

納骨堂の建立(二基)・庫裏の新築を行う。

1990年

組織法要、納骨堂の建立と駐車場・北側斜面の整備を行う。

1999年

蓮如上人五百回忌遠忌法要。 |

|

|

<< 歴代住職と寶蓮寺の歴史について詳しくはコチラをご覧下さい。 |

|

|

上記ファイル(PDF)をご覧いただくには「Adobe AcrobatReader」が必要です。(無償)

※「Adobe AcrobatReader」のダウンロードはこちらから。

※ Acrobat Readerは、米国アドビシステムズ社の商標です。 |

2008年 寶蓮寺 新本堂の再建 2008年 寶蓮寺 新本堂の再建 |

|

500年後の寶蓮寺のために

天明の時代、大飢饉の中創建された本堂は満足な工法・材が

使われにくい背景がありました。それから220年余が経過して

老朽化が激しくなり、門信徒の皆様からも本堂再建の声をいた

だくようになりました。

再建に向けて多くの専門の方の指導を受けながら長く使わせて

いただける建物を目指し、基礎・柱・材質・小屋組み屋根等に

研究を重ね、第十七世住職の継職記念事業として本堂を再建

する運びとなり、2008年6月に新本堂が完成いたしました。 |

再建の歩み 再建の歩み |

|

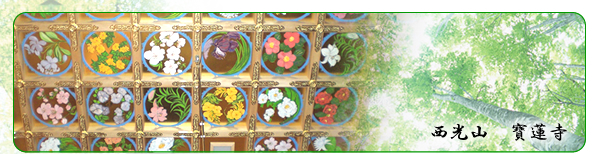

| ▲土居葺きの屋根 ▲二層の唐破風になった玄関 ▲本堂の柱 |

屋根は現在、国内では東本願寺と寶蓮寺の2件のみである厚さ18mmの吉野杉のあかみを

3枚重ねにして葺かれた土居葺きで造っております。柱には通常7寸の木材を使用する所を

9寸まで拡大し、より一層強度を上げた丈夫な造りにいたしました。

また、本堂横の玄関には日本特有の伝統的な唐破風を二層重ねたデザインになっております。 |

|

此度の再建により、耐久年数が500年とも言われる程見事な

本堂が完成し、多くの方々より喜びのお言葉を頂戴しており

ます。

長い歴史の中での大きな節目として、これを機に寶蓮寺が

「開かれたお寺」として皆様にとってより身近に感じていただ

けることを希っております。

>>新本堂と内陣、252枚にもわたる天井画のご紹介 |

|

|

|

COPYRIGHT(C)福津市 宗像市 納骨堂 寶蓮寺 ALL RIGHTS RESERVED.

|

|